★ KAI ★

Kai Jerzö

‘Jerzovskaja’

– Willkommen im Hier und Jetzt –

★ Wahrnehmen und Gestalten ★

Farbe (4): Farberscheinungen

Nachfolgend werden die grundlegenden Prinzipien der Lichtfarben und ihre Bedeutung als Basis aller Farberscheinungen erläutert. Dabei wird erklärt, wie die additive Farbmischung funktioniert und warum Weiß und Schwarz im Lichtfarbsystem besondere Rollen einnehmen. Im zweiten Teil werden die Grundlagen der Körperfarben und der subtraktiven Farbmischung näher betrachtet. Es wird veranschaulicht, wie Körperfarben durch die Wechselwirkung von Licht mit Materialien entstehen und wie Pigmente sowie Farbstoffe im CMY-System in Druck und Malerei eingesetzt werden.

Lichtfarben und additive Farbmischung

Farben entstehen im Gehirn

Jede Farbe entsteht letztlich im Gehirn, das die Wechselwirkung von Lichtwellen mit dem menschlichen Auge interpretiert.

Lichtfarben können unabhängig von Oberflächen existieren. So entsteht der blaue Himmel durch kurzwelliges Licht, das in der Erdatmosphäre gestreut wird, wenn Sonnenlicht auf Moleküle und Partikel trifft. Diese Streuung (Rayleigh-Streuung) lässt vor allem den blauen Anteil des Sonnenlichts dominieren.

Lichtquellen wie die Sonne, Sterne, Kerzen, Feuer, Glühbirnen und LEDs (zum Beispiel in Bildschirmen, Smartphones, Lampen und der Signaltechnik) erzeugen Farben, ohne dass eine reflektierende Oberfläche erforderlich ist. Die von diesen Lichtquellen ausgesendeten Lichtwellen werden direkt vom Auge aufgenommen, vom Gehirn verarbeitet und als Farben wahrgenommen.

Lichtfarben als Primärphänomen

Lichtfarben bilden das primäre Spektrum, aus dem Körperfarben hervorgehen. Wird weißes Licht durch ein Prisma oder eine andere lichtbrechende Vorrichtung geteilt, zerlegt es sich in die Spektralfarben (Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett). Die Spektralfarben bilden die Grundlage aller Lichtfarben.

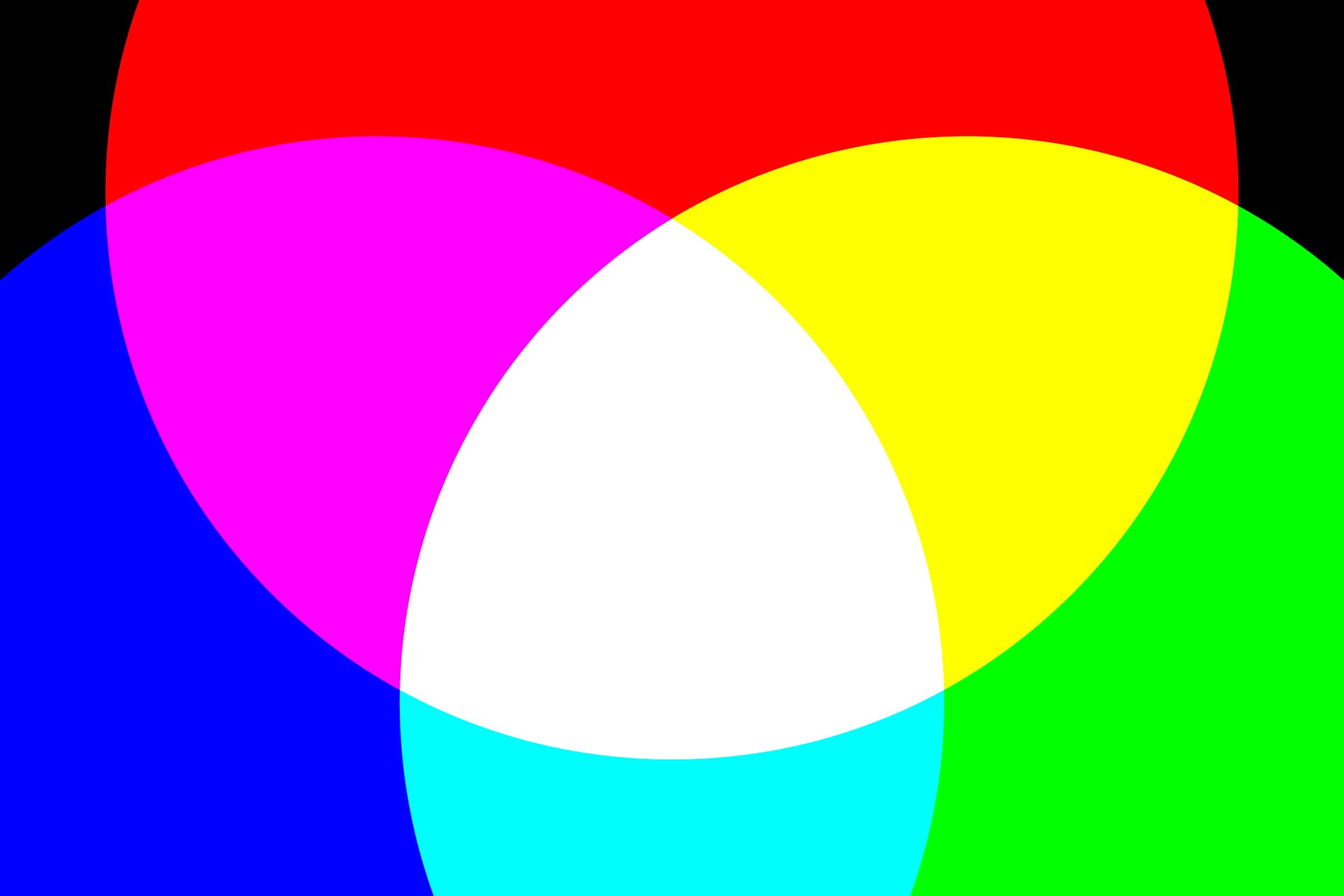

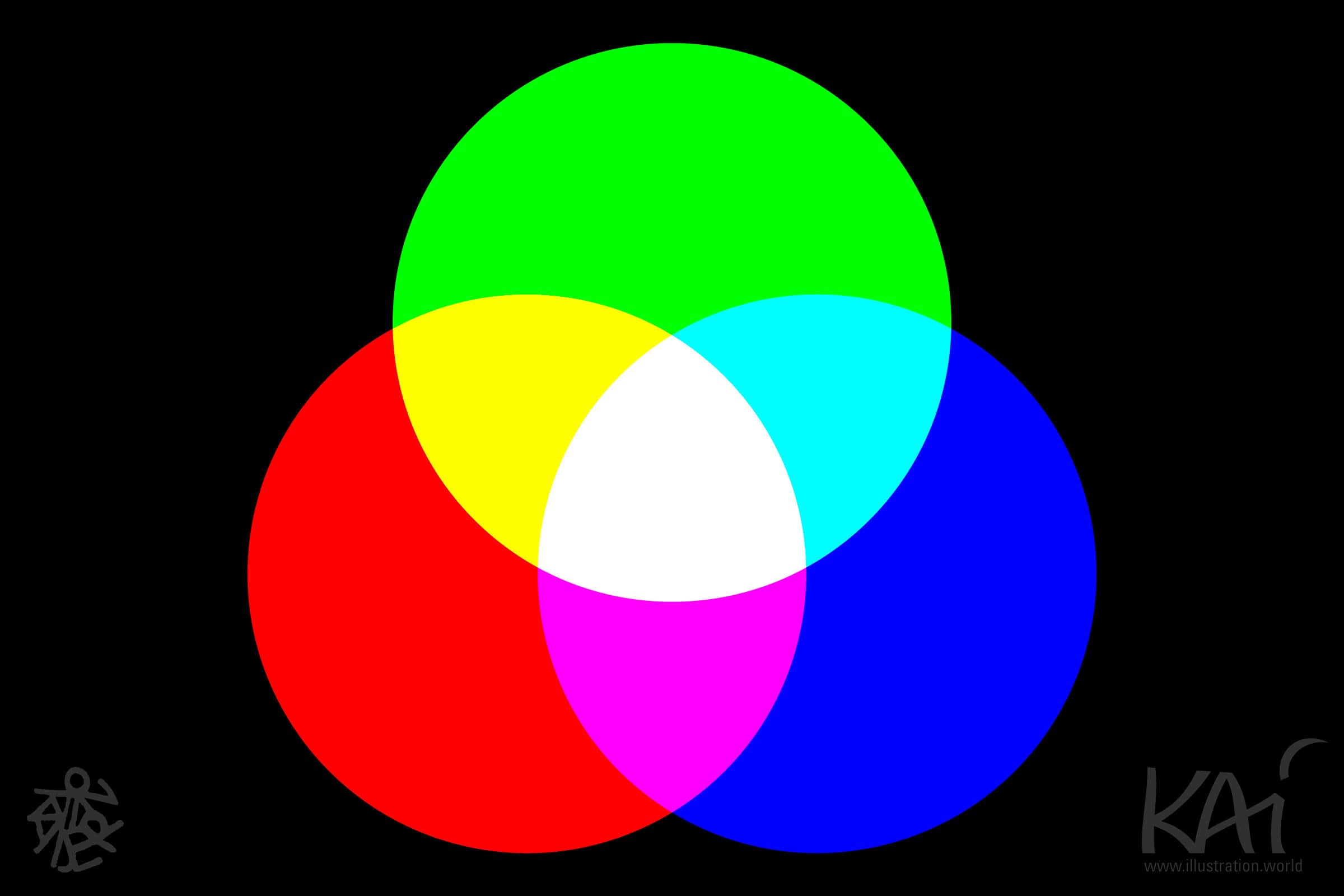

Additive Farbmischung – das Grundprinzip der Lichtfarben

Primärfarben im RGB-System

Um Lichtfarbenmischungen zu erzeugen, nutzt man die drei Primärfarben

- Rot,

- Grün und

- Blau (RGB-Modell).

Sie sind die fundamentalen Bausteine der additiven Farbmischung, da sie nicht aus anderen Lichtfarben gemischt werden können und den für das Farbsehen zuständigen Zapfen in der Netzhaut direkt entsprechen.

Durch ihre Kombination in unterschiedlichen Intensitäten lassen sich nahezu alle anderen Lichtfarben erzeugen. Dies bildet die Grundlage für Displays, Projektoren und andere digitale Systeme. Jedes Pixel eines Monitors besteht aus drei winzigen LED-Lichtstreifen in Rot, Grün und Blau, die durch ihre Intensität verschiedene Farbtöne erzeugen.

Sekundärfarben im RGB-System

Addiert (überlagert) man zwei Primärfarben, entstehen die Sekundärfarben des additiven RGB-Systems:

- Rot + Grün = Gelb (Lichtgelb)

- Grün + Blau = Cyan (Lichtcyan)

- Blau + Rot = Magenta (Lichtmagenta)

Diese Sekundärfarben unterscheiden sich in ihrer Qualität, trotz identischer Begriffe, von den Primärfarben Cyan, Magenta und Gelb, die im CMY-System für die Farbmischung von Pigmenten oder Farbstoffen beschrieben werden.

Tertiärfarben im RGB-System

Die Mischung der Primärfarben mit benachbarten Sekundärfarben führt zu den Tertiärfarben des Lichtsystems:

- Lichtmagenta + Rot = Purpurrot

- Rot + Lichtgelb = Orange

- Lichtgelb + Grün = Hellgrün

- Grün + Lichtcyan = Türkisgrün

- Lichtcyan + Blau = Blau

- Blau + Lichtmagenta = Violett

Wird das gesamte Farbspektrum, etwa durch eine Sammellinse, wieder zusammengeführt, entsteht weißes Licht. Dies ist ein Beweis für das additive Prinzip: Je mehr Lichtfarben gemischt bzw. addiert werden, desto heller wird das resultierende Licht. Dieser Vorgang wird additive Farbmischung genannt.

Weiß und Schwarz im Lichtfarbensystem

Im Lichtfarbensystem sind Weiß und Schwarz Sonderfälle:

Weiß entsteht durch die gleichmäßige Mischung aller Lichtfarben. Die Wahrnehmung von Weiß wird immer vom Umgebungslicht beeinflusst. Ein „weißestes Weiß“ existiert nicht, da extreme Helligkeit das Auge blenden würde. Um die Netzhaut zu schützen, reagiert das Auge darauf mit Pupillenverengung.

Schwarz ist die Abwesenheit von Licht. Es gibt kein „schwärzestes Schwarz“ im Lichtfarbensystem, sondern nur verschiedene Abstufungen von Dunkelheit bis hin zur völligen Lichtlosigkeit, wie in einer mondlosen Nacht.

Im Lichtfarbensystem sind Weiß und Schwarz streng genommen keine Farben, sondern Zustände: Weiß repräsentiert die Anwesenheit von Licht, Schwarz die Abwesenheit. Poetisch gesehen stehen sie für Tag und Nacht.

Körperfarben und subtraktive Farbmischung

Farben existieren durch Licht

Körperfarben entstehen aus Lichtfarben, die durch die Wechselwirkung mit Materialien verändert werden. Die Farbenlehre unterscheidet traditionell zwischen Lichtfarben (additive Farbmischung) und Körperfarben (subtraktive Farbmischung). Diese Trennung verdeutlicht die unterschiedlichen physikalischen Entstehungsprozesse, vernachlässigt jedoch die grundlegende Abhängigkeit von Licht. Nachfolgend werden diese beiden Systeme hierarchisch miteinander verknüpft.

Warum haben Gegenstände bei gleicher Beleuchtung unterschiedliche Farben?

Bei undurchsichtigen Objekten entsteht die Farbe durch Oberflächenphänomene: Bestimmte Wellenlängen des Lichts werden absorbiert, andere reflektiert. Die reflektierten Wellenlängen erreichen das Auge und werden als Farbe wahrgenommen.

Ein blauer Gegenstand reflektiert überwiegend kurzwelliges Licht (Blau) und absorbiert andere Anteile, typischerweise im Gelb-, Orange- oder Rotbereich. Da absorbierte Lichtanteile nicht zurückgeworfen werden, spricht man hier von subtraktiver Farbmischung.

Auch durchscheinende Materialien beeinflussen die Wahrnehmung von Farben. Sie können Licht teilweise absorbieren, reflektieren und durchlassen. Das Licht, das nach der Wechselwirkung ins Auge trifft, wird durch die fehlenden Wellenlängen als farbig wahrgenommen. Bei unvollständiger Absorption spricht man von teilweiser Absorption.

Körperfarben als Unterkategorie der Lichtfarben

Körperfarben – also die Farben von Objekten – existieren nur durch Licht. Ohne Licht erscheinen Objekte farblos und zeigen lediglich fühlbare oder messbare Oberflächeneigenschaften. Systematisch betrachtet sind Körperfarben ein Sonderfall der Lichtfarben: Ihre Wahrnehmung basiert auf Licht, das durch Reflexion, Absorption oder Transmission verändert wurde.

Bei weißem Licht absorbiert die Oberfläche eines Objekts bestimmte Wellenlängen und reflektiert andere. Die reflektierten Lichtanteile erzeugen den Farbeindruck. Ein Blatt erscheint beispielsweise grün, da es grünes Licht reflektiert, während es Blau- und Rotanteile absorbiert. Ohne Licht gibt es keine Körperfarben – in völliger Dunkelheit erscheinen alle Objekte schwarz.

Subtraktive Farbmischung – das Grundprinzip der Körperfarben

Grundlagen der subtraktiven Farbmischung

Im subtraktiven Farbsystem entstehen Farben durch die Mischung von Pigmenten oder Farbstoffen. Pigmente wirken subtraktiv, indem sie bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbieren und nur die übrigen reflektieren. Das reflektierte Licht bestimmt den wahrgenommenen Farbeindruck. Dieses Prinzip bildet die Grundlage des subtraktiven CMY-Modells (Cyan, Magenta, Gelb), das in der Drucktechnik, der Malerei und vielen anderen Anwendungsbereichen eingesetzt wird.

Der Bildträger und seine Rolle im CMY-System

Das CMY-System basiert auf einem Bildträger – meist Papier oder eine andere Oberfläche –, der idealerweise ein für das Auge neutrales Weiß aufweist. Der Bildträger fungiert als Reflexionsfläche und liefert den Weißpunkt, auf dem die subtraktive Farbmischung aufbaut. Sind die Farben durchscheinend (opak), bestimmt der Bildträger maßgeblich die wahrgenommene Farbdarstellung.

Faktoren für die Farbdefinition im CMY-System

Damit Farben innerhalb des CMY-Systems exakt definiert werden können, sind folgende drei Faktoren entscheidend:

- Der Weißpunkt des Trägermaterials: Der Weißpunkt des Trägermaterials beeinflusst maßgeblich, wie die reflektierten Farben wahrgenommen werden. Weiße Standardpapiere und Oberflächen variieren von gelblichweiß (warm) bis bläulichweiß (kalt). Dieser Einfluss spielt besonders eine Rolle, da der Weißpunkt die Grundwahrnehmung der reflektierten Farben bestimmt.

- Die Oberflächenbeschaffenheit des Trägermaterials: Auch die Oberflächenstruktur des Farbträgers hat einen Einfluss auf die Farbwahrnehmung. Eine raue oder matte Oberfläche absorbiert mehr Licht, wodurch die Farben dunkler oder gedämpfter erscheinen können. Eine glatte, glänzende Oberfläche hingegen reflektiert mehr Licht, wodurch die Farben intensiver wirken. Ein neutralweißes Papier reflektiert Licht gleichmäßiger und bietet einen besseren Ausgangspunkt für die Farbmischung als getönte oder matte Oberflächen.

- Die Lichtverhältnisse: Farben erscheinen je nach Beleuchtung unterschiedlich. Daher ist es unerlässlich, eine definierte Normlichtquelle zu verwenden (z. B. D50 oder D65), um die Farbwahrnehmung konsistent zu halten. Farbänderungen unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen können zu erheblichen Unterschieden in der Wahrnehmung führen. Zur objektiven Bestimmung von Farben werden spektrophotometrische Messungen verwendet, die die Reflexionseigenschaften des Pigments unter genormtem Licht präzise analysieren.

Die Bedeutung der Pigmentqualität im CMY-System

Die Qualität einer CMY-Farbe oder -Definition hängt maßgeblich von den verwendeten Pigmenten ab. Hochwertige Pigmente absorbieren unerwünschte Wellenlängen stärker und führen zu reineren, intensiveren Farben. Ein Cyanpigment im Druckstandard CMYK ist eine genau definierte Farbformulierung, die sowohl technische als auch wirtschaftliche Kriterien berücksichtigt. Durch den Einsatz höherwertiger Pigmente kann jedoch eine bessere, intensivere Qualität erreicht werden, die eine genauere Farbwiedergabe und eine größere Sättigung ermöglicht.

Reihenfolge und Rolle der Farben im Vierfarbendruck

Cyan, Magenta und Gelb bilden zusammen mit dem Weiß des Bildträgers die fundamentalen Bausteine des CMY-Systems. Pigmente und Farben im CMY-System werden üblicherweise in ihrer reinsten Form als 100 % Farbwert definiert, was zu den intensivsten und lebendigsten Farbwahrnehmungen führt. Die Reihenfolge der Notation (CMYK / CMY) folgt der üblichen Abfolge im Vierfarbendruckverfahren, bei dem zunächst Cyan aufgetragen wird, gefolgt von Magenta und dem transparenten Gelb. Diese Reihenfolge ist entscheidend für die effiziente Farbmischung, da jede Farbe in aufeinanderfolgender Schichtung das Farbspektrum weiter anpasst und verstärkt.

Die Schlüsselrolle von Schwarz im Vierfarbdruck

Im Vierfarbendruck kommt die schwarze Druckplatte (Key Plate = K) hinzu, die dem Bild Tiefe und Detail verleiht, indem sie die dunklen Bereiche und Kontraste intensiviert. Schwarz wird hier als „Key“ bezeichnet, da es nicht nur den finalen Farbton verstärkt, sondern auch die feinen Details und Schatten definiert, die mit den reinen CMY-Farben allein nicht realisiert werden könnten. Durch den Einsatz von Schwarz erhält das gedruckte Bild eine präzise Struktur, die es von einem rein subtraktiven Farbdruck unterscheidet und die visuelle Klarheit der Abbildung erhöht.

Variabilität der CMY-Farbwahrnehmung

Jedoch ist CMY nicht universell konsistent. Unterschiedliche Pigmente, Trägermaterialien und Beleuchtungssituationen führen zu Variationen in der Farbwahrnehmung. Daher müssen die Umstände, unter denen CMY-Farben verwendet, beurteilt, benannt oder gemessen werden, klar definiert sein.

Die Qualität subtraktiver Farben ist abhängig von den Eigenschaften der Pigmente, des Basismaterials und den Lichtverhältnissen, unter denen sie betrachtet werden. Diese Prinzipien bilden die Grundlage der subtraktiven Farbtheorie und schlagen eine Brücke zwischen Physik und Wahrnehmung, um praktische Anwendungen in verschiedenen Bereichen zu ermöglichen.

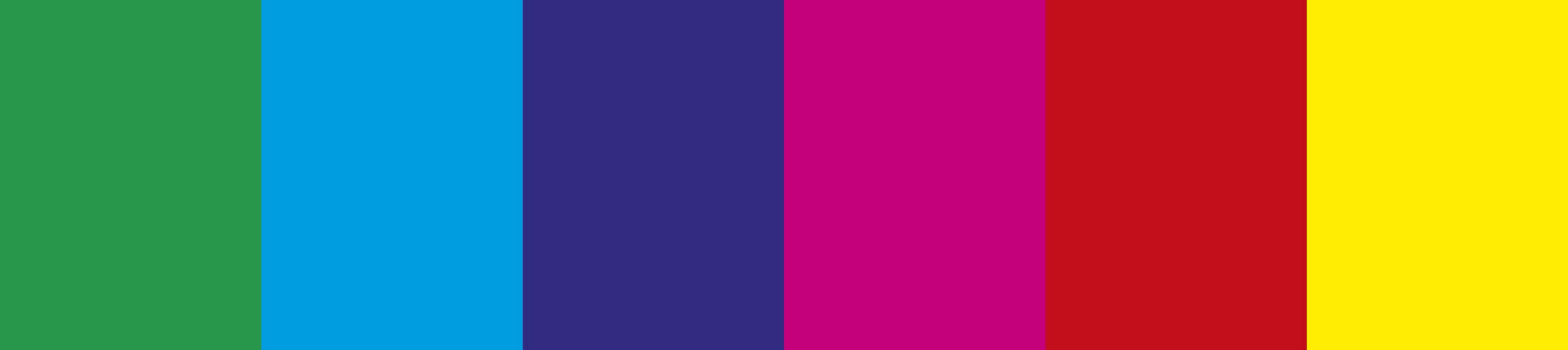

Primärfarben des CMY-Systems

Das CMY-System setzt sich aus drei Primärfarben zusammen, die jeweils spezifische Wellenlängen absorbieren:

- Cyan: Absorbiert rotes Licht und reflektiert grünes und blaues Licht.

- Magenta: Absorbiert grünes Licht und reflektiert rotes und blaues Licht.

- Gelb: Absorbiert blaues Licht und reflektiert rotes und grünes Licht.

Alle anderen Körperfarben lassen sich durch Kombinationen dieser Primärfarben erzeugen. Der Bildträger fungiert dabei als “vierte Farbe” und beeinflusst das Farbergebnis maßgeblich. In der Praxis ist dies meist ein leicht gelbliches oder bläuliches Weiß, wie es bei Papier üblich ist.

Für helle oder pastellige Farbtöne wird oft deckendes Weißpigment hinzugefügt. Um intensivere Farben zu erzeugen und der Brillanz von Lichtfarben näherzukommen, werden im Druckverfahren zusätzliche Farbtöne wie Tiefschwarz oder Neonfarben (z. B. Neoncyan, Neonmagenta, Neongelb) verwendet. In der Malerei kommen vielfältige Pigmente zum Einsatz, die oft aus natürlichen Quellen stammen.

Die Physik der subtraktiven Farbmischung

Theoretisch sollte die Mischung von Cyan, Magenta und Gelb reines Schwarz ergeben, da alle Lichtanteile absorbiert werden. In der Praxis resultieren jedoch oft Brauntöne oder dunkles Grau, da perfekte Pigmente nicht existieren. Zur Optimierung wird im Druck Schwarz als zusätzliche Farbe hinzugefügt, was das CMYK-Modell (Cyan, Magenta, Gelb, Key = Schwarz) ergibt.

Sekundärfarben im CMY-System

Durch die Mischung zweier Primärfarben entstehen die Sekundärfarben:

- Cyan + Magenta = Blauviolett

- Magenta + Gelb = Rot

- Gelb + Cyan = Grün

Tertiärfarben im CMY-System

Tertiärfarben entstehen durch die Mischung einer Primärfarbe mit einer Sekundärfarbe. Sie stellen Zwischentöne dar, deren Eigenschaften durch das Mischverhältnis der beiden Farben variieren. Die Primär- und Sekundärfarben lassen sich klassisch in einem Farbkreis anordnen, der die Übergänge zwischen den Farben verdeutlicht. Beispiele für Tertiärfarben im CMY-System sind:

- 50% Gelb + 100% Cyan = Grün

- 100% Gelb + 50% Cyan = Türkis

- 100% Cyan + 50% Magenta = Blau

- 50% Cyan + 100% Magenta = Violett

- 100% Magenta + 50% Gelb = Hellrot

- 50% Magenta + 100% Gelb = Orange

Diese Zwischentöne stellen eine breitere Palette dar, die zwischen den Sekundärfarben liegt und die Übergänge zwischen den reineren Farben bildet.

Erdfarben und Pastellfarben

Farben, die in ihrer Helligkeit verändert werden, lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

- Pastellfarben (Pastelltöne): Farben, die in Richtung Weiß aufgehellt werden. Typische Beispiele sind Rosa, Hellgelb oder Hellblau.

- Erdfarben (Erdtöne): Farben, die in Richtung Schwarz oder Dunkelheit abgedunkelt werden. Beispiele sind Olivgrün, Ocker, Rostrot oder dunkles Violett.

Braun und Grau sind Sonderfarben, die durch die Mischung aller Primärfarben entstehen.

Pastelltöne und Erdtöne zeichnen sich durch ihre geringere Intensität aus und wirken typischerweise gedämpft oder weich. Sie spielen sowohl in der Kunst als auch im Design eine wichtige Rolle.

Weiß und Schwarz bei Körperfarben

Weiß und Schwarz aus physikalischer Sicht

Weiß entsteht durch die vollständige Reflexion aller sichtbaren Wellenlängen an einer Körperoberfläche. Perfekt weiße Oberflächen streuen das Licht gleichmäßig in alle Richtungen. In der Physik wird Weiß als Zustand maximaler Lichtreflexion betrachtet. Da es keiner einzelnen Wellenlänge zugeordnet werden kann, gilt es physikalisch nicht als Farbe.

Schwarz hingegen entsteht durch maximale Lichtabsorption, bei der nahezu kein Licht reflektiert wird. Materialien wie Vantablack absorbieren bis zu 99 % des einfallenden Lichts und erscheinen daher nahezu vollkommen schwarz. In der Physik wird Schwarz als Zustand maximaler Lichtabsorption angesehen. Da es ebenfalls keiner bestimmten Wellenlänge zugeordnet werden kann, wird es physikalisch nicht als Farbe definiert.

Weiß und Schwarz aus Sicht der Wahrnehmung

Im Farbempfinden des Menschen werden weiße und schwarze Oberflächen als Farben wahrgenommen. Sie sind Teil des visuellen Spektrums, das unser Gehirn interpretiert. Weiß und Schwarz stehen am Rande des Spektrums, besitzen keinen Farbton und werden deshalb zusammen mit neutralen Grautönen als unbunte Farben bezeichnet. Im Gegensatz dazu werden alle Farben mit einem Farbton als bunte Farben klassifiziert. Unbunte Farben spielen in Kunst, Design und Architektur eine essenzielle Rolle.

Weiß und Schwarz im Farbkanon

Die physikalische Perspektive definiert Weiß und Schwarz als Zustände der Lichtinteraktion. In der Farblehre hingegen gelten Weiß und Schwarz als unbunte Farben mit entscheidender gestalterischer Funktion. Beide Sichtweisen ergänzen sich und unterstreichen die Bedeutung von Weiß und Schwarz im Farbkanon.

Weiß und Schwarz sind Farben – Ein Appell für eine ganzheitliche Sicht im Gestaltungsunterricht

Die verbreitete Annahme, Weiß und Schwarz seien “keine Farben”, ist im Kontext von Kunst und Gestaltung nicht haltbar. Vielmehr sind sie fundamentale Elemente für Kontraste, Farbräume und Kompositionen. Dieses Missverständnis, das häufig in Bildungskontexten weitergegeben wird, widerspricht einer ganzheitlichen Betrachtung von Farbe, die sowohl physikalische als auch ästhetische Aspekte einbezieht.

– KAI

© Kai Jerzö, Utrecht, 9. Dezember 2024 –

Quellenangabe

Zitat? Ja, gerne, wie folgt:

– Jerzö, Kai (2024): ‘Wahrnehmen und Gestalten – Kompetenzbereich Farbe: Farberscheinungen.’ 2024-12-09. In: Illustration.world-Blog, 2024-12-09. URL: https://illustration.world/design_competence_colour_4_de/ .